L’aide au développement

L’aide au développement est gérée en France par l’AFD ( Agence Française pour le Développement) . L’aide au développement est une notion abstraite et floue qui peut comprendre des prêts ou des dons à des entreprises françaises, comme des prêts aux États, l’exonération de la dette, le coût des réfugiés... Tandis que l’aide humanitaire représente environ 1% du budget.

Les chiffres sont assez opaques, il est difficile de savoir vers qui sont dirigés les dons ou les prêts (à des taux très bas environ 0 , 0076%) en faveur des entreprises françaises. Les informations quant à la finalité des fonds alloués sont également peu nombreuses.

Une aide peut très bien servir à construire une infrastructure utile à une entreprise française plus qu’à la population. Elle peut aussi être pour la sécurisation des frontières et contre les volontaires à la migration... L’aide au développement exclue : l’aide militaire, l’aide au maintien de la paix (sauf l’acheminement de l’aide humanitaire), l’énergie nucléaire non civile, les tournées d’artistes et de sportifs.

Parmi les pays donateur la France arrive en deuxième position après le Japon, non dans le montant alloué, mais dans la part de prêts : 48 % et 52 % pour les dons, 65 % de prêts et 35 % de dons pour le Japon. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la dette des pays en développement. En comparaison le Royaume Uni accorde 99 % de dons et 1 % de prêts, comme la Suisse, la Suède et la Belgique, 97 % pour l’Espagne et 93 % pour l’Italie. C’est un choix politique.

Sur le site de l’AFD ( Agence Française pour le Développement), apparaissent une quinzaine de projets emblématiques réalisés depuis 15 ans. Ces projets ne concernent pas ceux des associations et ONG. Parmi eux il y a le tramway de Rabbat, de Casablanca au Maroc : les rames sont fabriquées par Alstom en Alsace et la société qui gère l’exploitation (Casablanca) est une filiale de la RATP (Régie autonome de transport parisien) RATP DEV. A Djibouti une formation est financée dans le secteur transport et de la logistique qui certainement servira les intérêts de transporteurs comme Bolloré.

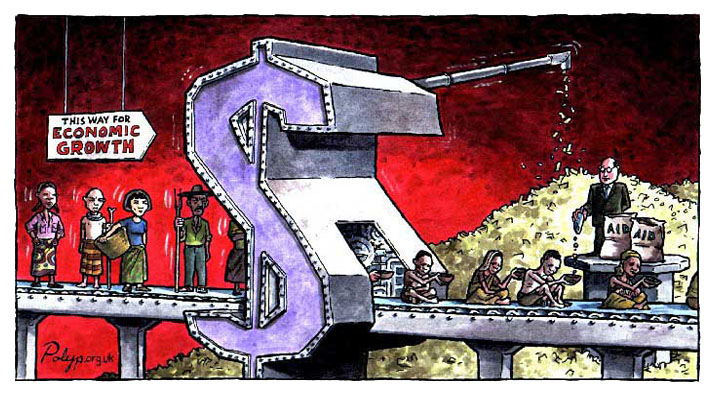

Il existe toujours une ambiguïté entre l’aide au développement et l’aide à l’investissement dans la logique d’économie libérale car plus les investissements se font, plus l’économie se développe et meilleur sera le niveau de vie des populations. Evidemment l’indice utilisé comme le PIB par habitants ne représente pas la réalité sociale des habitants puisqu’elle prend la richesse totale du pays et la divise par le nombre d’habitants. Certains pays apparaissent viables d’un point de vue économique, comme le Nigeria et d'autres pays de la zone CFA. Pour autant, cette croissance n’améliore pas le quotidien des populations qui vivent toujours en bidonvilles, qui n’ont pas accès à l’éducation, à la santé, souffrent de sous alimentation, de mortalité infantile...

Par contre les retombées économiques des entreprises permettent de rapatrier au moins deux fois plus de bénéfices vers les pays du Nord que l’ensemble de l’aide au développement allouée à l’Afrique.

Ces aides de l'AFD peuvent se présenter sous forme de financements de Le micro-crédit, ou micro- financement, est un type de projet mis en avant à l’international, notamment par la fondation Bill Gates, mais qui n’a fait l’objet d’aucunes études qui permettraient d’évaluer l’impact réel contre la pauvreté. Le principe des micro-crédits est d’attribuer, souvent à des femmes, des crédits afin qu’elles/ils puissent développer leur propre emploi pour subvenir à leurs besoins. Le «selfmade man», l'économie libérale, où chacun est son propre patron. Impliquant une rentabilité, les solutions seraient individuelles et non plus inscrites dans un projet collectif de société. Ces micro-crédits ont certainement permis à certains de développer une activité, mais ils ont surtout endetté des familles déjà pauvres.

Un autre aspect de l’aide au développement existe pour permettre d’atténuer les maux des populations sur le terrain des interventions militaires, sur le même principe que lorsque les « Appelés » français prenaient les rôles d’instituteurs ou d’infirmiers durant la Guerre d’Algérie. Les subventions sont octroyées pour la construction de puits, de dispensaires, d’aide pour les semences... comme dans la région du Sahel où se situe l’Opération Barkhane.

En quelques chiffres l’Aide au développement française

52 % sont consacrés aux infrastructures et services sociaux et économiques,

20 % à la production et multi-secteur

5 % pour l’assistance générale

7 % pour les frais administratifs

5 % non spécifié

8 % pour la gestion des réfugiés

2 % actions en rapport avec la dette

1 % seulement pour l’aide humanitaire (comparé aux 13 % pour la moyenne des pays donateurs)

«En France, le soutien à l’exportation française tournée vers l’Afrique passe par divers acteurs : l’Agence française de développement (AFD) – avec une augmentation de ses engagements, soit 14 milliards en 2019 dont une part importante concernant l’Afrique -,BPI France, les délégations du Medef, le CIAN, Business France, les fédérations d’entreprises, les patronats et les associations professionnelles.» (Alliancesolidaire.org)

«Les importants retour sur investissements en Afrique , ne sont pas un mythe!» (Afrique expansion 3/4/2020)

Bibliographie:

- Olivier Caslin, «Dominique Lafont, Bolloré : « Le vainqueur est celui qui y croit le plus » », Jeune Afrique, mai 2013, - Thomas Clerget, « Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales », BastaMag juillet 2014, - Charles Gauthier, « Les PME françaises pourront plus facilement s'installer en Afrique », Le Figaro, septembre 2017, - Christian Hallum, Kwesi W. Obeng, Charles Abugre, Godfred A. Bopkin, Patrick Opoku Asuming, Edward Asiedu, « La crise des inégalités en Afrique de l'Ouest», Rapport d'information d'OXFAM, Juillet 2019, - Olivier de Maison Rouge, « Faire de nos PME les nouveaux champions français en Afrique»,La Tribune, août 2020, - Henri de Raincourt, Hélène Conway-Mouret, « Sahel : repenser l'aide publique au développement », d'information du Sénat, Juin 2016, - Virginie Robert, « Les entreprises françaises en Afrique espèrent une nouvelle donne », Les Echos, octobre 2018, - Philippe Rekacewicz, « Des ressources stratégiques pour le marché mondial »,Monde diplomatique, décembre 2009, - Léo Valadim, « Sénégal. La plus importante mobilisation de ces dernières décennies lance un défi à la Françafrique»,Révolution Permanente, mars 2021, - Hubert Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, Jean-Michel Severino, Hakim El Karoui, « Un partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France », Rapport au ministre de l'économie et des finances, Décembre 2013, - « Annuler la dette des pays pauvres : une mesure d'urgence face au coronavirus », OXFAM France, Avril 2021, « Les entreprises françaises en Afrique », in ASFE, janvier 2019, « Les entreprises françaises en Afrique », in ASFE, janvier 2019, -«"Osez l’Afrique !" : le message de Franck Riester aux entrepreneurs français », BPI France,février 2021,Sitographie:

- A propos du Fonds d'Etudes et d'Aide au Secteur Privé, publié le 04 février 2021 :

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/le-fasep https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/doublement-enveloppe-fasep- A propos du PROPARCO, le groupe Agence Française de Développement :

https://www.proparco.fr/fr/page-region-pays/afrique https://www.proparco.fr/fr- A propos des données de l'aide au développemelnt de l'AFD :

https://opendata.afd.fr/explore/dataset/donnees-aide-au-developpement-afd/table/?disjunctive.pays_de_realisation&refine.pays_de_realisation=MALI- A propos de la présence des entreprises françaises en Afrique :

https://www.asso-apej.org/108+repertoire-des-entreprises-francaises-implantees-en-afrique.html